引言

在這個物質極度豐富的時代,我們卻面臨著前所未有的精神困頓。科技的進步為人類帶來了無數便利,消費文化的興起滿足了人們對物質享受的渴望,然而內心的空虛感卻日益加深。這種矛盾現象促使我們反思:物質主義是否已經走到了它的盡頭?

物質主義的承諾與現實

現代社會建立在一個基本假設之上:物質財富的累積能夠帶來幸福和滿足感。這種觀念深植於工業革命以來的發展模式中,認為透過不斷的生產、消費和擁有,人類可以獲得完整的生活體驗。

然而,現實卻呈現出截然不同的圖景。心理學研究顯示,當基本物質需求得到滿足後,額外的財富對幸福感的提升效果極為有限。更令人深思的是,過度專注於物質追求往往導致精神層面的貧乏,人際關係的疏離,以及價值體系的扭曲。

消費文化的陷阱

當代消費文化巧妙地利用了人類的心理弱點,透過廣告宣傳和社會壓力,不斷創造新的「需求」。這種人工製造的慾望驅使人們陷入無止境的消費循環中,即使擁有再多的物品,滿足感也只是暫時的,很快就會被新的渴望所取代。

這種現象揭示了物質主義的根本缺陷:它將人類複雜的情感需求簡化為可以用金錢購買的商品。愛情被包裝成昂貴的禮物,友誼被量化為社交場合的花費,自我價值被等同於品牌標誌的展示。在這種邏輯下,人的內在品格和精神追求被邊緣化,取而代之的是外在符號的競逐。

環境危機的警示

物質主義的失敗不僅體現在個人層面,更在全球環境危機中得到了最直接的體現。無節制的生產和消費模式已經將地球推向了生態崩潰的邊緣。氣候變化、資源枯竭、生物多樣性喪失等問題,都是人類過度追求物質增長的直接後果。

這些環境問題迫使我們認識到,地球的資源是有限的,而物質主義所倡導的無限增長模式在有限的星球上是不可持續的。我們必須重新評估發展的定義,將其從單純的物質積累轉向更加平衡和可持續的方向。

精神層面的空虛

在物質極度豐富的社會中,精神健康問題卻日趨嚴重。抑鬱症、焦慮症的發病率持續上升,自殺率在許多發達國家居高不下。這種現象表明,物質財富並不能填補精神上的空虛,反而可能加劇內心的孤獨感。

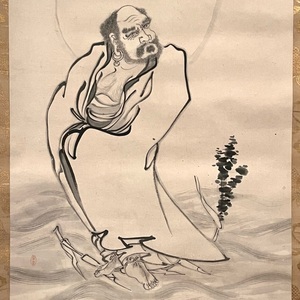

當人們將全部精力投入到物質追求中時,往往忽視了精神層面的需要。哲學思考、藝術欣賞、人際情感、內在修養等無法用金錢衡量的價值被邊緣化。結果是,儘管擁有豐富的物質條件,人們卻失去了生活的深度和意義感。

技術進步的局限

科技的飛速發展曾被視為解決人類所有問題的萬能鑰匙。然而,實踐證明,純粹的技術手段無法解決人類面臨的根本問題。社交媒體的普及並沒有增進真正的人際連接,反而加劇了社會分化和心理孤立。人工智能的發展帶來了便利,同時也引發了對人類價值和存在意義的深層質疑。

這些現象提醒我們,技術本身是中性的工具,其價值取決於使用者的智慧和價值觀。如果缺乏正確的指導原則,再先進的技術也無法為人類帶來真正的福祉。

尋找新的方向

物質主義的失敗並不意味著我們應該回到貧困的狀態,而是需要建立更加平衡和全面的價值體系。這個體系應該將物質需求置於適當的位置,同時重視精神發展、人際關係、環境保護和可持續發展。

教育在這個轉變過程中發揮著關鍵作用。我們需要培養人們的批判思維能力,幫助他們識別消費文化的操控,建立健康的價值觀念。同時,社會政策也應該從單純追求經濟增長轉向促進全面的人類福祉。

結語

物質的失敗提醒我們重新審視現代文明的發展方向。真正的進步不應該僅僅體現在物質財富的累積上,更應該體現在人類精神的提升、社會關係的和諧以及與自然環境的平衡共處上。

只有當我們學會在物質需求和精神追求之間找到平衡,在個人利益和集體福祉之間建立和諧,在當前享受和長遠發展之間作出明智選擇時,我們才能走出物質主義的困境,邁向真正可持續和有意義的未來。

這種轉變需要每個人的參與和努力。它要求我們重新定義成功的含義,重新評估生活的優先順序,重新建立與他人和自然的關係。只有通過這種深層次的反思和改變,我們才能克服物質的失敗,開創人類文明的新篇章。